お知らせ

衆院選で考える「鉄道の未来」 各党の公約は?どうする整備新幹線やリニア、ローカル線【日テレ鉄道部】 新着2026-0207 日本テレビ

今回我々は全国路面電車ネットワークでは、交通政策についてのアンケートは、都市交通フォーラムと重なってしまい、実施できなかったが、日本テレビでは各党の政策を調べて比較してくれている。

昨年の参議院選挙、一昨年の前回総選挙のアンケートと比べていただくといい。

【岡山市北区】岡山駅東口駅前広場で新築工事中の「岡山駅東口公共交通案内所」は6月1日開館予定 | 号外NET 岡山市 新着2026-0213

路面電車が延伸、「環状線」誕生へ!「市が施設もつから」攻めの姿勢で実現?2029年開業へ 岡山 乗り物ニュース 新着2026-0130

岡山市の路面電車「ハレノワ線」事業計画案 事業費約27.4億円で29年度中の運行目指す【岡山】 新着2026-0126 OHKニュース

岡山電気軌道ハレノワ線建設へ。岡山市が大幅負担でも実現したい理由

新着 2026-0204 暇坊主

岡山市、路面電車環状化へ事業者と合意 全額公費負担で29年度中の運行開始目指す 新着 2026-0126山陽新聞

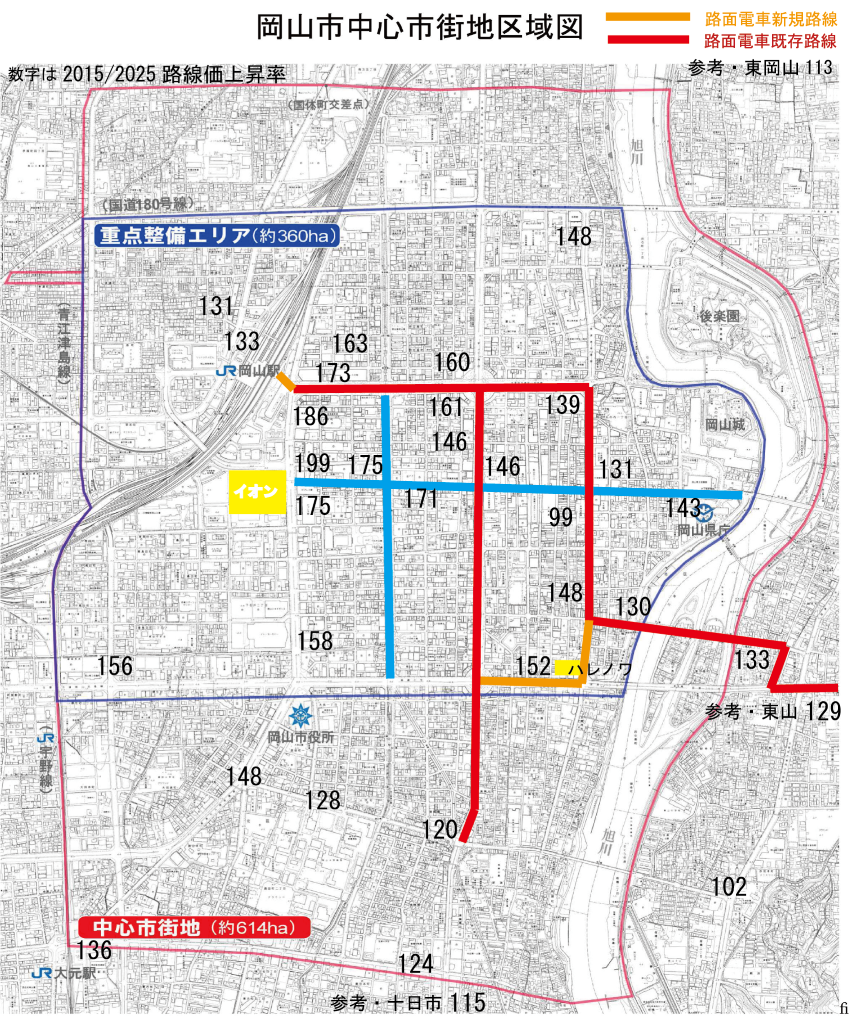

岡山市は、中心部の回遊性の向上を目指すため、市内を走る路面電車に新しい路線を整備する事業計画案をまとめました。事業費は約27億4000万円を見込んでいます。 (岡山市 大森雅夫市長) 「駅前広場への(路面電車)乗り入れに合わせて、駅前広場に集中しているものを都市全体に広げていく必要がある。整備費を市が負担しても実施すべきだと判断した。」 岡山市の大森市長は1月26日の会見でこのように述べ、路面電車の新しい路線整備への決意を示しました。新しく整備するのは、岡山市北区表町にある岡山芸術創造劇場ハレノワの周辺です。既存の清輝橋線大雲寺前電停と東山線西大寺町電停の間の約600メートルを結ぶもので、岡山電気軌道が運行する計画となっています。

◆運行開始後に赤字となった場合 ”市がその50%を負担”

路線の仮称は、「ハレノワ線」としています。事業費は約27億4000万円に上り、市と国が半分ずつ負担する「みなし上下分離」方式を採用する予定です。事業計画案には新しく「ハレノワ前電停」を整備することや運行開始後に赤字となった場合、市がその50%を負担することなども盛り込みました。 中心部の回遊性の向上を目的とした事業で、利用者は1日約700人を見込んでいます。市は、2029年度中の運行開始を目指し新年度の当初予算案に調査や設計費用を計上することにしています。

報道・参加者からのコメント

参加者からのSNS・ブログコメントまとめ(2026/02/13時点)

講演資料

基調講演1 矢野公久 氏 (宇都宮市建設部長、LRT担当)

「宇都宮・ライトライン誕生までの軌跡」

基調講演2 太田恒平 氏 (トラフィックブレイン代表取締役)

「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍を熊本から岡山へ」

提案 岡將男(RACDA会長)

「岡山都市圏の公共交通分担率を15%にする方策」

討議

質疑(sli.do)

原田昇(豊田都市交通研究所 所長・東京大学 名誉教授)

開催概要

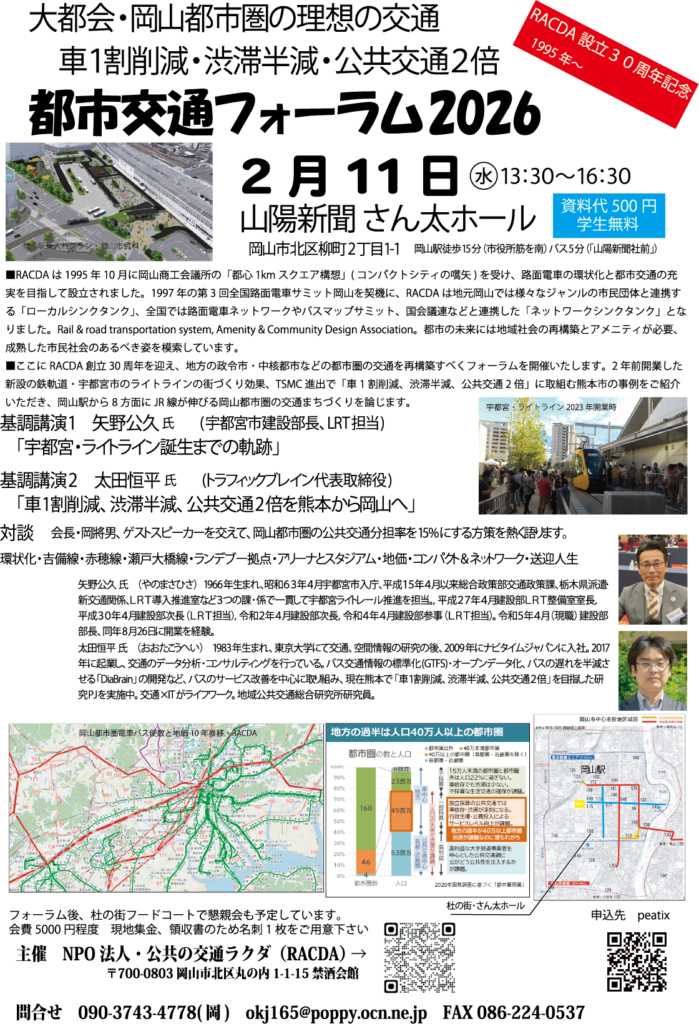

テーマ:「大都会・岡山都市圏の理想の交通」車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍

日時:2026年2月11日(水)建国記念日 13:30~16:30

場所:山陽新聞さん太ホール (岡山市北区柳町2丁目1-1)

岡山駅徒歩15分(市役所筋を南)バス5分(「山陽新聞社前」)

資料代:500円(学生無料・当日集金)

主催:NPO法人公共の交通ラクダ

プログラム

- 開会挨拶 ㈱ベネッセコーポレーション名誉顧問 福武總一郎

ビデオメッセージ「ラクダ設立の思い」 - 来賓挨拶

- 逢沢一郎(国会新交通システム推進議連会長・衆議院議員)

- 小嶋光信(岡山電気軌道㈱ 代表取締役社長)

- 中尾正俊(宇都宮ライトレール 名誉技術顧問)

- 基調講演1 矢野公久 氏 (宇都宮市建設部長、LRT担当)

「宇都宮・ライトライン誕生までの軌跡」 - 基調講演2 太田恒平 氏 (トラフィックブレイン代表取締役)

「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍を熊本から岡山へ」 - 提案 岡將男(RACDA会長)

「岡山都市圏の公共交通分担率を15%にする方策」 - 討議「岡山から日本の都市公共交通を立て直そう」

- 登壇者、ゲストスピーカー、参加者を交えて熱く語ります。

- ゲストスピーカー

- 熊本県企画振興部長 富永隼行

- 豊田都市交通研究所長 原田昇

- 関西大学教授 宇都宮浄人

- 富山大学特別研究教授 金山洋一

- ※その他、首長・行政幹部・交通事業者・学識らを調整中

- キーワード

- 環状化・JR吉備線/赤穂線/瀬戸大橋線を本数2倍・ランデブー拠点・アリーナとスタジアム・地価・コンパクト&ネットワーク・送迎人生

懇親会

- 場所:杜の街グレース(フォーラム会場の向かい)3階ピクニックテラス

- 会場から西に横断歩道を渡った、南側のビル、二つのビルの間の50m奥、スーパーの上の3F

- ※1月9日に店が変更を少し変更しました

- 時間:17:00~19:00

- 会費:5000円(現地集金、領収書のため名刺1枚をご用意下さい)

参加申し込み

Webフォーム(Peatix):https://racda2026-0211.peatix.com  メール、FAXも可 申込書式pdf

メール、FAXも可 申込書式pdf

問い合わせ 090-3743-4778(岡) okj165@poppy.ocn.ne.jp FAX 086-224-0537

趣旨

RACDAは1995年10月に岡山商工会議所の「都心1kmスクエア構想」(コンパクトシティの嚆矢)を受け、路面電車の環状化と都市交通の充実を目指して設立されました。1997年の第3回全国路面電車サミット岡山を契機に、RACDAは地元岡山では様々なジャンルの市民団体と連携する「ローカルシンクタンク」、全国では路面電車ネットワークやバスマップサミット、国会議連などと連携した「ネットワークシンクタンク」となりました。Rail & road transportation system, Amenity & Community Design Association。都市の未来には地域社会の再構築とアメニティが必要、成熟した市民社会のあるべき姿を模索しています。

ここにRACDA創立30周年を迎え、地方の政令市・中核都市などの都市圏の交通を再構築すべくフォーラムを開催いたします。2年前開業した新設の鉄軌道・宇都宮市のライトラインの街づくり効果、TSMC進出で「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍」に取組む熊本都市圏の事例をご紹介いただき、岡山駅から8方面にJR線が伸びる岡山都市圏の交通まちづくりを論じます。

講師プロフィール

矢野公久 氏 (やのまさひさ) 1966年生まれ、昭和63年4月宇都宮市入庁、平成15年4月以来総合政策部交通政策課、栃木県派遣・新交通関係、LRT導入推進室など3つの課・係で一貫して宇都宮ライトレール推進を担当。平成27年4月建設部LRT整備室室長,平成30年4月建設部次長(LRT担当),令和2年4月建設部次長,令和4年4月建設部参事(LRT担当)。令和5年4月(現職)建設部部長、同年8月26日に開業を経験。

太田恒平 氏 (おおたこうへい) 1983年生まれ、東京大学にて交通、空間情報の研究の後、2009年にナビタイムジャパンに入社。2017年に起業し、交通のデータ分析・コンサルティングを行っている。バス交通情報の標準化(GTFS)・オープンデータ化、バスの遅れを半減させる「DiaBrain」の開発など、バスのサービス改善を中心に取り組む。現在熊本で「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍」を目指した研究PJを実施中。交通×ITがライフワーク。地域公共交通総合研究所研究員。

参考記事

赤穂線 岡山ー西大寺間の列車を長船まで延伸 3月14日からJR西、瀬戸内市の利用促進に対応:山陽新聞デジタル|さんデジ 新着2026-0130 山陽新聞

2018年以降、瀬戸内市の路線バス全廃の危機に対して、様々瀬戸内市にも働きかけ、2020年1月には交通シンポジウムを開催。その後コロナでJRは減便したが、バスは虫明線・牛窓北線が瀬戸内市直営にかわり、100円運賃となって、牛窓では高校生がどんどん利用するようになって、送迎用駐車場を増やした。また市長交代後もJR岡山支社とののコラボを進め、今回の増便になった。都市交通フォーラムの目指すところが、早くも実現しつつある。今回のフォーラムでは市長にも会場から登壇いただこうと思っている。

日本では道路を広げるほど渋滞が増える!?Hsu & Zhang (2014) を読み解く

鉄道が発達していた日本では、道路建設が進むと道路渋滞が激しくなるという驚愕の事実

新着2026-0124 日本鉄道マーケティング

岡山市のももちゃり、来年4月にリニュアル

岡山市のシェアサイクル「ももちゃり」が2026年4月に全面リニューアル 料金60分100円→30分165円、電動アシスト付きに 新着2025-0812 KSB

共同通信の連載記事 阿部等氏の提案

ほくほく線は160km運転できるし、今の技術なら180km運転くらいはできるだろう。問題は在来線を軌道強化し、両側の崖を削ったり新トンネルや短縮線を建設して、フル規格並みの災害安全性を高めることだ。実は山陽新幹線開業ころの特急やくものL特急化などでは、複線化、軌道強化、新トンネル、短縮化など積極的にやり、倉敷駅では一部高架短縮線まで作っている。

JR在来線を中速新幹線に改良するためには、新幹線予算の増額とスキーム改良が必要だ。四国新幹線などは、従来の都市をそのまま通るのがベストで、瀬戸大橋線を最大限に利用し、四国側では何本か短縮トンネルを貫通させて、現在の岡山松山2時間40分を半分の1時間20分程度にすればいいのではないか。フル規格の40分にすると、新居浜、西条などには郊外の新駅ということになるだろう。街は確実に崩壊し、松山市の一人勝ちとなる。

阿部等氏はRACDAの毎週のZoom会議メンバーで、北海道の小樽余市存続活用にも尽力している。いまの新幹線建設と並行在来線切り離し問題にも警鐘を鳴らしている。

新幹線網完成は23世紀!第3の選択肢「中速新幹線」で全国が早くつながる日 新着2025-0812山陽

本当に変わらないのは鉄道か?それとも私たちか? 新着2025-0805 山陽

新幹線の全国整備、200年後も夢物語か 在来線使う「中速」の現実味 新着2025-1222日経ビジネス

8/3長年の構想、JR広島駅への広電路面電車乗入れが完成し、開通式が行われた。

広島電鉄「駅前大橋ルート」が開業 新たな歴史がスタート 新着2025-0804 広島テレビ

広島電鉄「駅前大橋ルート」笑いあり涙ありの1日に密着 戦後初の新線開業 新着2025-0804 TSS

1997年、路面電車走行空間改築事業が制度化され、その年の第三回路面電車サミット岡山では、岡電が岡山駅乗り入れを表明した。このころ既に豊橋駅乗り入れが決まっており、まち全体の交通渋滞対策として、交通結節点改造が補助メニューに入れられた。

このころ岡山国道事務所にいた岡山国道事務所の牧野さん(現在久留米市副市長 )が広島に転勤され、広島電鉄横川電停の駅乗入れを担当され、広島の市民団体の山根さんも奮闘されて、乗入れが決まった。この当時の記事は、「路面電車の館」山根正則)に詳しい。宇都宮で奮闘された、広電元常務の中尾さんが、

5%勾配を登れるか!稲荷町交差点はどうする!”軌道のベテラン”らが語る「駅前大橋新ルート」開発秘話 新着2025-0804 TSS

のテレビにも登場され、乗入れ決定当時の話をされている。

1998年にRACDA一周年にパネラーとして参加された橋本高知県知事は、高知駅の路面電車乗入れを計画され、高知・横川と乗り入れが実現。

その後、駅前乗り入れは鹿児島、熊本、高岡、富山、福井でも実現した。岡山が最後になったけれども、まずは広島が実現し、一昨年の宇都宮ライトレール開業に続いての快挙となる。

広島では、従来の電停の地下に広大な路面電車乗入れ用地が用意されていたが、その後関係者の間で高架乗入れが合意されていった。この過程では、ちょっとした混乱もあったが、JRも本気度を発揮し、今回の高架乗入れとなった。

事業費は当初135億円ほどだったと記憶しているが、現在は360億円と膨らんでいる。岡山の駅前乗入れも当初10億円。デッキ案40億円に対して安くつくとのことだったが、岡山市は路面電車乗入れを機に、駅前広場の全面的大改造を目指し、地下街の補償費がかさんだこともあり、大幅に事業費が膨らんだ。

広島でも関連事業が追加され、さらに大幅に事業費が膨らんでいて、最終的に500億円を超えるといわれている。

路面電車延伸事業は、まちの拠点を作ることであり、道路事業の一環として、国費が投じられる。1997年の制度設計を建設省道路局に呼び掛けた我々RACDAとしては、堺や宇都宮の事業費算定についても、様々ご意見申し上げたこともある。岡山の市役所筋延伸では、まず埋設物調査を先行して行い、交通実験までやったが、最終的に当時の市長は延伸計画を断念し、事業着手を前提とした埋設物調査だっただけに、岡山市は建設省に叱られたりもした。岡電のMOMOはこの事業を当てにして導入され、新潟トランシスは数両分の台車を手配していて、これが高岡の車両にも回されたりした。ともかく道路や鉄路を維持しながらの工事は想像以上に時間と手間がかかり、通常の道路事業以上に費用が膨らんでしまったのは、我々の運動としての反省すべき点ではある。

しかし都市として、従来のJRの鉄道網の価値を最大限に引き出し、既存の路面電車を都心のエレベーター代わりに使うという発想は、既に世界200か所以上で実現したLRT事業の根幹であり、道路と自動車だけに頼る国家経営に比べて、はるかに割安であることは自明の論理だ。しかしなおかつ、何処の街でも、軌道事業者や自治体の軌道事業の費用算定能力には、人材面からも経験値の少なさからも限界があり、またその説明能力もかけていたと思う。結局富山、宇都宮、岡山と、路面電車の価値を信じた市長の手腕による面が多いのも事実だ。日本最大の路面電車都市広島が、ここで大きく羽ばたいてくれたのは、我々としても大いにうれしいことでもある。

さて次は、国産低床電車の開発と導入、補助制度の拡充に向けて走らなければならない。

全国路面電車ネットワーク運営委員長

NPO法人公共の交通ラクダ会長 岡將男

倉敷:公共交通で都市に活力を 青陵高生チームが提案 新着2025-0710山陽新聞

青陵高校の三人の方々に二回にわたってレクチャー、山陽新聞フォーラムでもとりあげられました。

「支援なければ26年秋に廃線」、地元自治体に伝える 富山地鉄、滑川-新魚津・岩峅寺-立山

新着 2025-0731 北日本新聞

いやはや、富山港線を富山ライトレールとして残し、環状化や駅乗り入れ、直通化したのは、実は富山地方鉄道全体をLRT化と、城端線・氷見線・万葉線含めて、ドイツのカールスルーエみたいな電車バスの便利な地域にするためではなかったのか。どうしてこんなことになるのだろう。

富山地鉄の行方は①本線滑川ー新魚津間の今後を考える 新着2025-0804KNB

前富山市長の森さんは、新しい会社を作って県市が出資し、運行を委託して資金を投入する、地鉄は資産売却などで累積赤字を解消する、という提案をされている。

苦境のローカル線 存続のカギは 富山地方鉄道の鉄道線の今後のあり方 新着2025-0808KNB

地鉄立山線 新田知事「存続で鉄道の優位性生かして」 全線存続めざすと明言 新着2025-0901KNB

富山地鉄の鉄道線 並行区間の未来は? 乗り入れによる活性化に期待の声 新着2025-1223KNB

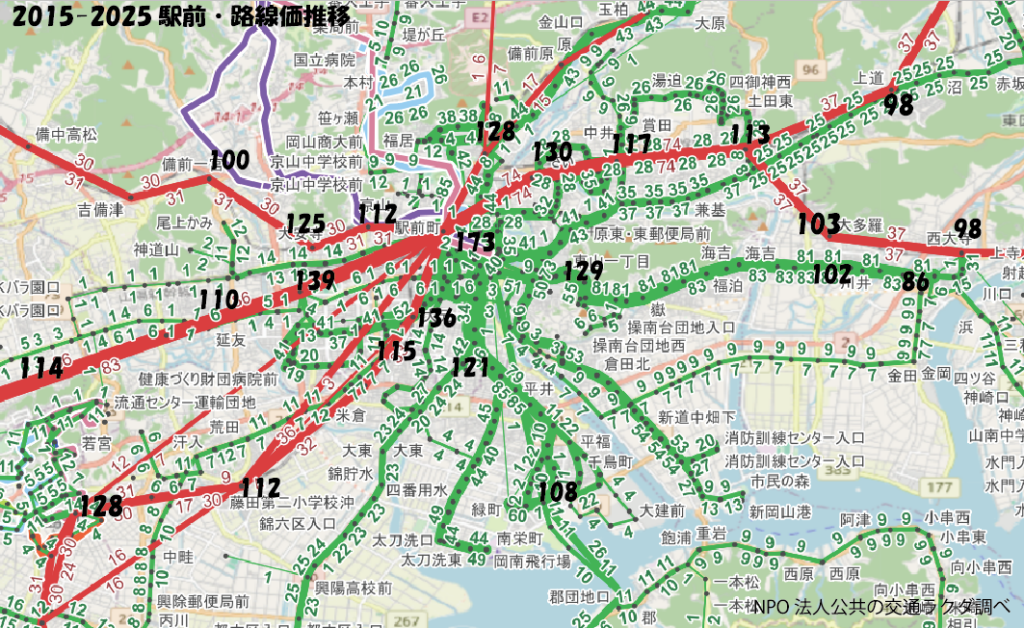

毎年7/1に公表される路線価をもとに、岡山市都心部の2015-2025の10年推移図を作成した。

岡山都心では、順調に上昇しており、特に駅前および路面電車沿線での値上がりも大きい。県庁通り(はれまち通り)もぐっと上がり、今年も岡山市の固定資産税も順調に伸びるだろう。

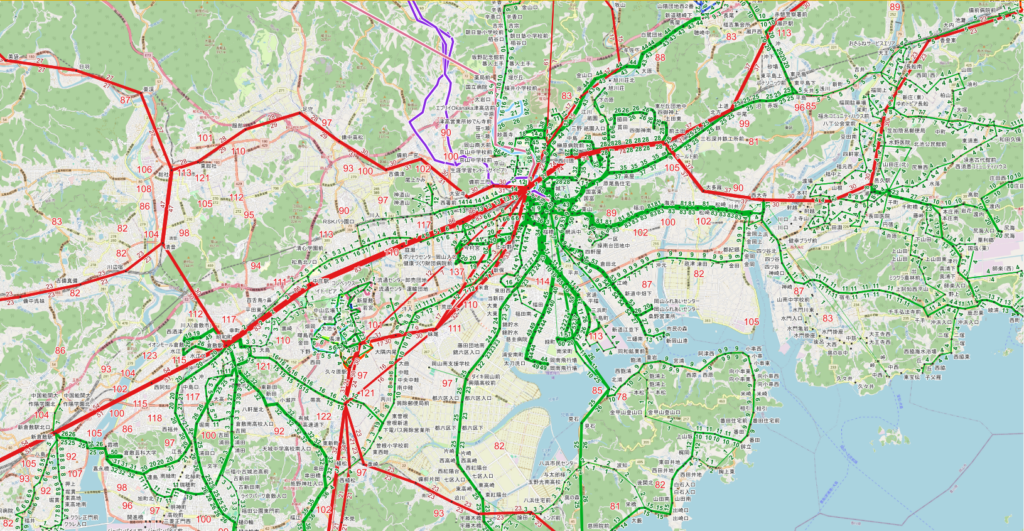

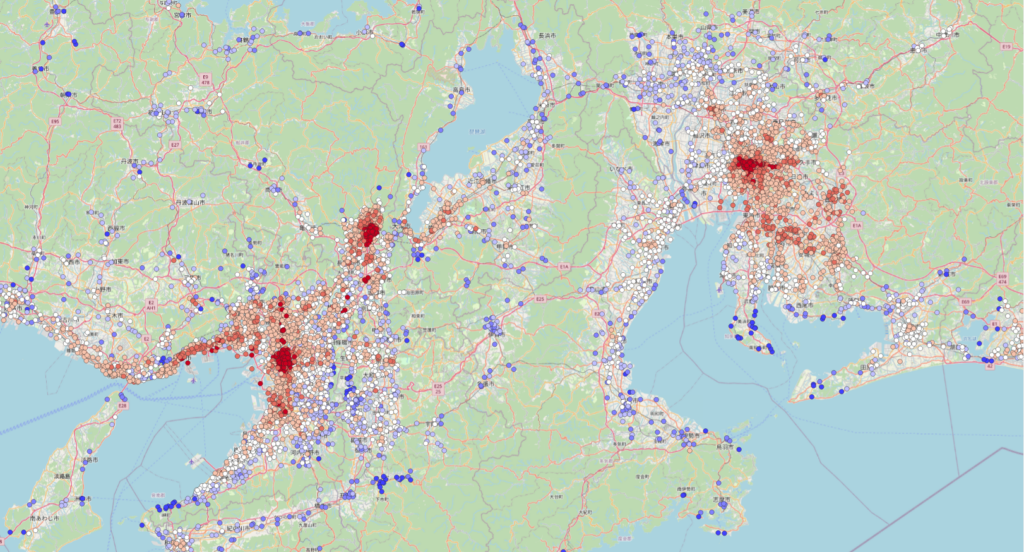

今回は10年前の路線価が、あるホームページで見られることを知り、岡山県南部の主要駅周辺の路線価の推移地図を作成してみた。なお2024年作成のQGISに表示した、JRとバスの運行頻度図(GTFS-GO使用)と重ねて表示してみた。すると、JR岡山駅から8方面に伸びるJR線の主要駅周辺では、地価が15-25%上昇していることがわかる。ただ西大寺駅のみは停滞している。

倉敷駅周辺も路線価が大きく伸びているが、倉敷美観地区ではコロナ下で一度値下がりしたものの、好調なインバウンド需要を背景として、高騰し始めている。倉敷近郊でも、西阿知、茶屋町、早島駅周辺は伸びている。

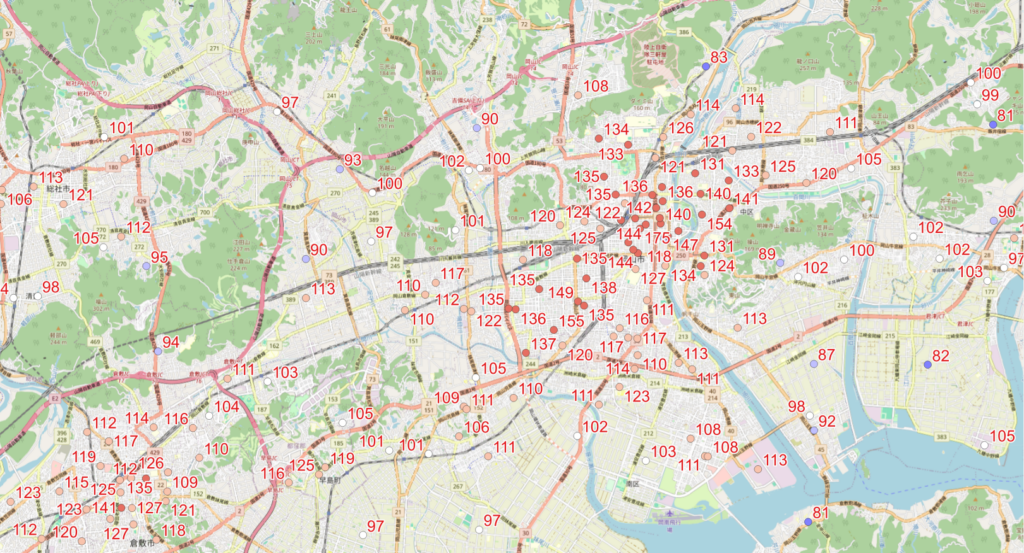

路線価は主に都心の地価を見るものだが、駅の周辺が好調だとは推定できるものの、それでは道路との関係はどうなのか、あるいは全国との比較はどうなのかと議論になった。そこでトラフィックブレインの太田恒平さんが、国交省の地価公示がオープンデータになっているのを利用して、QGISの地図上に2015と2025を比較して、基本調査地点の数字を表示してくれた。これだと、岡山バイパス沿いとか、大元駅東部の値上がり具合がよくわかる。10年という単位でみると、その地域の人気度のバロメーターとな。

次にこのデータに、GTFSのJRとバスの便数データを重ねると、交通と地価との関係がよくわかる。なお公示価格は路線価より高く、固定資産税評価額は路線価より低い。いずれにしても、交通計画や都市計画を立てる上でも、もっと広くこの図は使われてもいい。

この2015-2025全国公示価格推移図は以下から見ることができる(トラフィックブレインブレイン提供)

全国公示価格推移図 https://x.gd/itRyQ

各都市の比較をしてみると、政令市間でもかなりの差があるこがわかる。全国図では値上がりを赤、値下がりを青で示しており、東京一極集中と地方主要都市への集中が鮮やかにわかってしまう。

全国主要都市の推移図

2015-2025地価公示価格推移・主要都市a

2015-2025地価公示価格推移・主要都市b

GGISデータ化 トラフィックブレイン(太田恒平)

岡山・広島のGTFSデータはRACDA

都市図はQGISの1/100000からスクリーンショット

地域図はQGISの1/1000000からスクリーンショット

公示地価は国土交通省国土数値情報を使用

地価の数字は2025/2015の比率、2015を100とする

さんの報告

さんの報告